こんにちは閑話猿です。

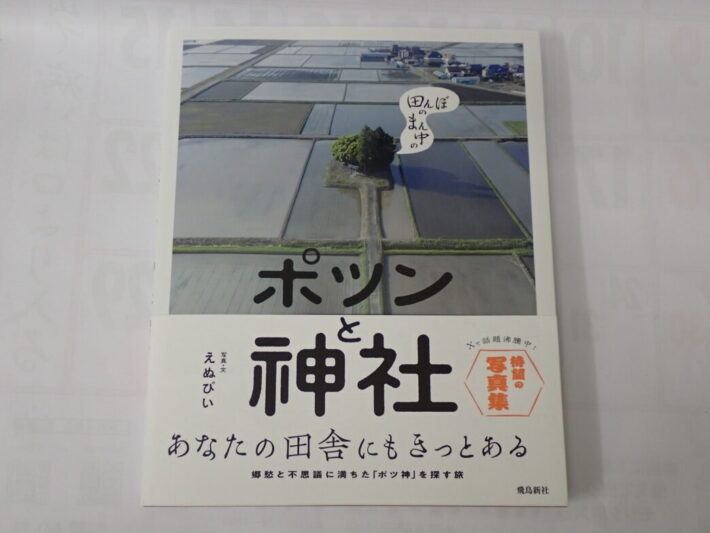

最近、飛鳥新社から発売された『田んぼのまん中のポツンと神社』が話題になっています。これは日本各地の田んぼの真中にある神社の写真集です。残念ながら本書に上富田岡の田中神社は掲載されていませんでした。

今回この写真集を購入するにあたって、熊楠の神社合祀反対運動が思い起こされました。

熊楠は、東京帝国大学の松村任三に宛てた長文の書簡で、それを柳田が製本し各回の著名人に配布した「南方二書」(1911年)のなかに、次のように岡の田中神社の名を挙げます。

此辺に柳田國男氏が本邦風景の特風といへる田中神社あり、勝景絶可[佳]也。

と、熊楠は「柳田が田中神社を日本風景の特風と言った」と述べています。しかし、これは熊楠の誤解ないし、誤読だと田村義也氏は述べます

熊楠が勘違いをしたのは、1910年の柳田『石神問答』にある次の記述によるもののようです。

平衍なる水田の中に立てる所謂田中の森の如きは、土を置かざれば到底出来まじきことに候 平原地方に所々の小樹林あり 苟も森あれば必ず神あるは日本風景の一特色に有之候

ここで柳田は、「平坦で広々とした水田の中にある森(田んぼの中の森)」が「日本風景のいち特色」であると述べています。柳田は一般的な「田中(でんちゅう)の森」を述べているにも関わらず、熊楠は上富田岡の「田中神社」と特定していることになります。

こうした熊楠の誤解や誤読は、恣意的だったのではないかと思います。1911年当時身近な神社が合祀の対象となり、森が伐採されていくなかで熊楠は「南方二書」によって、神社合祀反対を訴えます。そのなかで、当時「官僚の柳田も上富田の“田中神社”を日本の特色を表す風景だと言っている」と自身の合祀反対の意見を強調するために引用したとも捉えることができるのではないでしょうか。

本書には、柳田が述べた田んぼの中に森がある「日本風景のいち特色」が掲載されています。

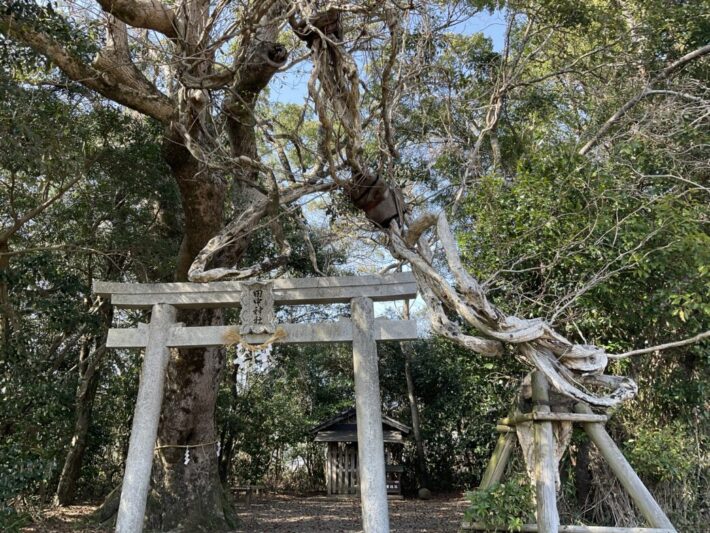

さらに、これからの季節は、岡の田中神社で「オカフジ」の花が見られます。これも熊楠が同定をしたものなので、行く機会のある方は、オカフジと大樟に飲み込まれた手水鉢を見学してください。

参考文献:えぬびい 『田んぼのまん中のポツンと神社』 飛鳥新社

田村義也 「田中神社の手水鉢 : 南方熊楠の未成熟な言語 (TIEPh第1ユニット 自然観探究ユニット)」 『「エコ・フィロソフィ」研究』Vol:9 東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ 2015年 p.51-60

|

|

|

鳥居近くの大樟。この窪みのなかには何かあります。 鳥居近くの大樟。この窪みのなかには何かあります。 |

大樟のなかに手水鉢がある 大樟のなかに手水鉢がある |